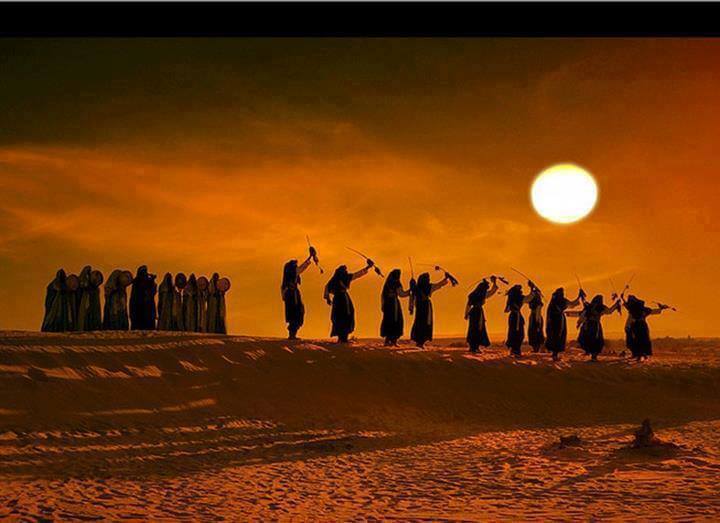

ازدادت قامة الإسلام ارتفاعا وهو منذ بداياته الأولى، كان يتألق ويزداد فاعلية وعطاء كلما ادلهمت الخطوب وتناوشته التحديات

ملخص المقال

لم تقف حركة علم التاريخ الإسلام عند حد إلا لتتجاوزه إلى آفاق جديدة، إذ إننا ما نلبث أن نجد مؤرخين يرفضون اعتبار التاريخ مجرد أداة

يتجذر علم التاريخ في أساسه في المنهج الإسلامي حيث يستعير من مناهج المحدثين في علم الرجال والجرح والتعديل، ومتابعة الحياة التي تحرك في مساربها رواة الحديث، طرائقه في العمل، وهو يطرح -على أيدي مؤرخين كالطبري والدينوري واليعقوبي والمسعودي- رؤية عالمية للتاريخ البشري تستمد مقوماتها من المنظور الإسلامي الذي يعاين التاريخ من خلال توالي الرسالات السماوية ذات الأصول المشتركة والهدف الواحد، وصولاً إلى الإسلام خاتم الرسالات، والأمة التي حملت أمانته الصعبة.

يتجذر علم التاريخ في أساسه في المنهج الإسلامي حيث يستعير من مناهج المحدثين في علم الرجال والجرح والتعديل، ومتابعة الحياة التي تحرك في مساربها رواة الحديث، طرائقه في العمل، وهو يطرح -على أيدي مؤرخين كالطبري والدينوري واليعقوبي والمسعودي- رؤية عالمية للتاريخ البشري تستمد مقوماتها من المنظور الإسلامي الذي يعاين التاريخ من خلال توالي الرسالات السماوية ذات الأصول المشتركة والهدف الواحد، وصولاً إلى الإسلام خاتم الرسالات، والأمة التي حملت أمانته الصعبة.

فإذا تذكرنا الآفاق الضيقة (القبلية والبيئية) التي كانت تحكم العقل العربي، وجُلّ الأقوام الأولى قبل الإسلام، عرفنا كيف كانت التأثيرات الإسلامية قديرة على كسر الجدران وفتح الآفاق باتجاه العالمية وتحويل التاريخ بالتالي من حكايات وأيام ووقائع وأخبار مارستها هذه القبيلة أو تلك، إلى عرض للتاريخ البشري كله.

ثم إن التاريخ مضى قدمًا على أيدي أبنائه المسلمين لكي يقدم للفكر التاريخي إضافات ذات غناء كبير على مستويي المنهج والموضوع.

وبنظرة سريعة إلى رفوف مكتبتنا التاريخية يصبح بمقدور المرء أن يرى تنوعًا خصبًا في تقنيات المعالجات التاريخية ما بين تواريخ عامة تعتمد منهجًا حوليًّا أو موضوعيًّا، وتواريخ محلية تتابع معطيات مدينة ما أو أقليم أو كيان سياسي، وتتوغل في نسيجه الحضاري دون الاكتفاء بالوقوف عند سطح الأحداث السياسية العسكرية، ومؤلفات في الخطط تتابع جغرافية المدن وتضع لمساتها الإسلامية على خرائطها.

كما أننا نجد سيلاً من كتب التراجم التي تغطي المساحة الأوسع في المكتبة الإسلامية التاريخية، والتي يتفرد بها تاريخ الأمة الإسلامية، كمًّا ونوعًا، قياسًا على تواريخ سائر الأمم والحضارات الأخرى. فإذا تذكرنا الارتباط الصميم بين هذا النمط التاريخي وعلوم الحديث، عرفنا كيف تكون التراجم وليدًا شرعيًّا للبيئة الإسلامية.

وبمقدور المرء أن يتابع ألوف المصنفات في هذا السياق، وهي بدورها تنطوي على تغاير في صيغ العرض، فبعضها يعتمد التسلسل الأبجدي وبعضها الآخر الحد الزمني أو المكاني، وفئة أخرى تتابع التخصص العلمي للمترجم لهم، وخامسة تكتفي بالوقوف عند الرجال الذين أتيح لهم أن يكونوا في قمة الهرم الاجتماعي أو السياسي، وسادسة -وهي الأكثر عطاء- تحكي لنا عن أولئك الذين أغنوا الحياة الإسلامية بأعمالهم، وضربوا مثلاً عمليًّا -بسلوكهم الخاص- على ما يريده هذا الدين من أبنائه. ولم يكن معظم هؤلاء سوى أناس عاديين من قلب المجتمع، بل من قاعه، إذا تابعنا مقاييس الملكية والسلم الاجتماعي.

ولم تقف حركة علم التاريخ الإسلام عند حد، إلا لتتجاوزه إلى آفاق جديدة، إذ إننا ما نلبث أن نجد مؤرخين يرفضون اعتبار التاريخ مجرد أداة في سردية للوقائع التاريخية تكتفي بالعرض والوصف، وإنما هي مع هذا -بل قبل هذا- منهج للتفسير والتعليل، وإذا بنا نلتقي مع رجال -كالطرطوشي والماوردي وابن خلدون- بالتاريخ وهو يوشك أن يحاذي علم الاجتماع لأول مرة، ويسعى إلى تفسير الظواهر الاجتماعية مستمدًّا مادته ومنهجه من البيئة والمؤثرات الإسلامية الأصيلة.

والجغرافيا تمد جذورها هي الأخرى في الحياة الإسلامية وصفًا لهذه الحياة، واستجابة لتحدياتها، واستمدادًا من المنظور الإيماني لمفهوم الرحلة باعتبارها مفردة إسلامية كان هذا الدين قد عدها فرصة للتقرب إلى الله. هذا إلى أن الحج، وزيارة الأماكن الدينية الأخرى، أصبحا بمرور الوقت حافزًا ودافعًا لتوسيع نطاق الرحلات، وتزايد البلدانيين عددًا وعطاء.

ونقرأ رحلات (ابن جبير) و(ابن بطوطة) و(الهروي) فنرى كيف كان نداء الموقع الديني يدفعهم إلى الرحيل، فضلاً عن تشوقهم المعرفي ورغبتهم الأكيدة في تنمية خبراتهم بالمشاهدة الميدانية التي كانت تستمد نبضها ومفرداتها من واقع الحياة الإسلامية، وتحرص على تأكيد قيم هذه الحياة ذات الجذور العقيدية، وهي تصفها وتحكي عنها.

ولم يكن الأمر مسألة رحلة فحسب، بل كانت علمًا بدأ بتقديم خدماته لمؤسسات الدولة وبخاصة في مجالي البريد والمال، ثم انفك عنهما، وأصبح بتوجيهه المعرفي المستقل قديرًا على تقديم المزيد من الإضافات القيمة لحقل الجغرافيا بكافة فروعها؛ البشرية والسياسية والإقليمية والطبيعية... إلخ.

ولم يكن الأمر مسألة رحلة فحسب، بل كانت علمًا بدأ بتقديم خدماته لمؤسسات الدولة وبخاصة في مجالي البريد والمال، ثم انفك عنهما، وأصبح بتوجيهه المعرفي المستقل قديرًا على تقديم المزيد من الإضافات القيمة لحقل الجغرافيا بكافة فروعها؛ البشرية والسياسية والإقليمية والطبيعية... إلخ.

لقد صححت الجغرافيا الإسلامية في كثير من الأحيان معطيات الجغرافيا الإغريقية، بعد قيام الرحالة المسلمين بكشوفهم الجديدة في الأصقاع البعيدة، وأصدر الجغرافيون الكتب التي تصف الطرق والمدن الإسلامية، وأسهموا في توسيع مجال علم الجغرافيا.

ومن أبرز هؤلاء (المقدسي) في كتابه (أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم) الذي تضمن بحوثًا في المناجم واللغات المحلية وعروق البشر والعادات والديانات والأوزان والمقاييس.

كما كان هناك جغرافيون مهمون من مثل (البلخي) و(الأصطخري) و(ابن حوقل)، فضلاً عن (الإدريسي) الذي أشار في كتابه المعروف (نزهة المشتاق) إلى كروية الأرض. وبصورة عامة فإن أهمية الجغرافيين المسلمين تكمن في رسمهم الخرائط الجغرافية ووصفهم التفصيلي لمناطق خاصة، أي الجغرافية الإقليمية.

د. عماد الدين خليل

المصدر: موقع مكتبات مجلة الفكر الحر.

التعليقات

إرسال تعليقك